Chronicles of the Wolf – Análise

Onde termina a homenagem e começa a simples cópia? Chronicles of the Wolf, da francesa Migami Games, não foge à essa tensão. É um Metroidvania que toma os Castlevania de 8 e 16 bits como espelho (com a era “Igavania” de Symphony of the Night sempre no horizonte) e, ao mesmo tempo, deixa vir à tona um tipo de design “proto-Metroidvania” que muita gente só conhece por ouvir falar: a herança direta de Simon’s Quest. O resultado é um trabalho apaixonado, por vezes obtuso, frequentemente “duro” nas mãos, e que encontra seu charme justamente nessa fricção entre reverência e anacronismo.

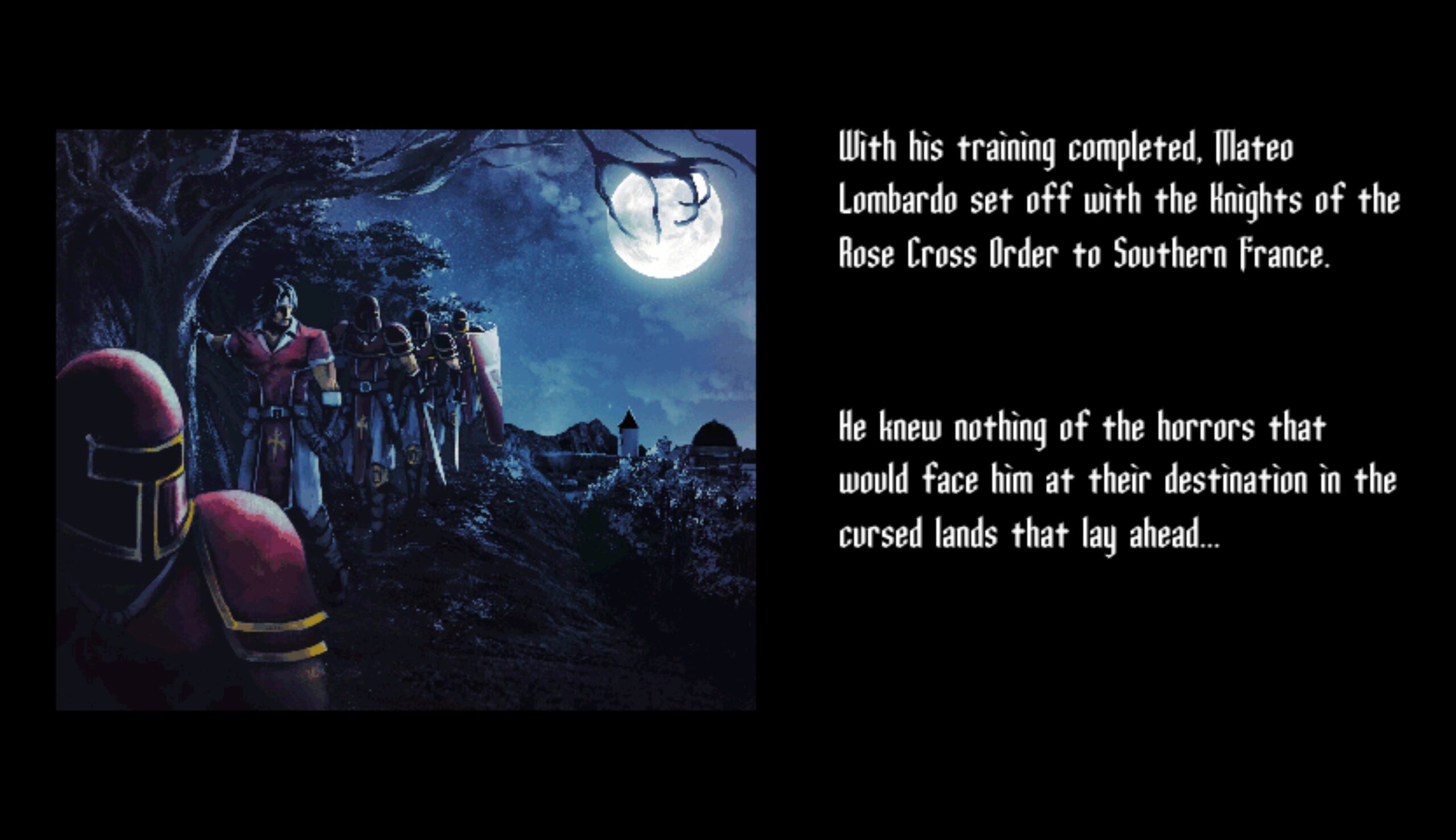

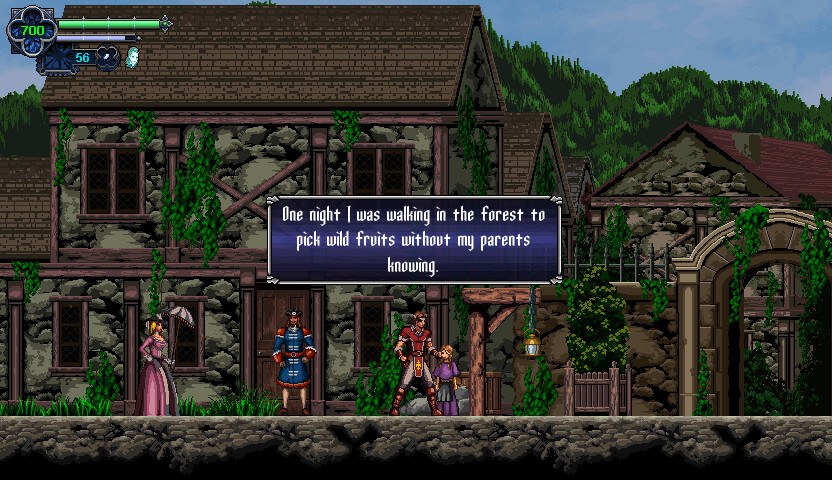

Em uma França de imagética gótica, cravada no século XVIII e inspirada na lenda da Besta de Gévaudan, acompanhamos Mateo Lombardo, último aprendiz da Ordem da Rosacruz, decidido a caçar a criatura que devasta vilas e ceifa vidas sem pudor. A história chega em fragmentos em encontros com NPCs, imagens estáticas bem trabalhadas e um narrador constante que dão densidade às poucas cidades e povoados, justificam missões paralelas (geralmente recuperar pertenças de alguém que sucumbiu ao mal local) e deslocam o percurso do herói sem quebrar o fluxo do jogo.

Fluxo que, como manda a cartilha, vive dos dois pilares do gênero: o combate e a exploração. A câmera é lateral, os mapas são interconectados e a progressão é ancorada tanto em experiência quanto em habilidades que abrem novas rotas. O repertório de Mateo começa modesto, com saltos contidos, golpes em linha reta ou diagonal e vai ganhando a amplitude de jogos do gênero: iremos encontrar, sim, o clássico duplo pulo, dashs aéreos, habilidades de respirar debaixo d’água e até a clássica corrida rente ao chão. O controle, no entanto, nunca abandona totalmente a rigidez, com “atrasos” nas respostas que podem trair o jogador. Perder um confronto não porque faltou em leitura de padrões, mas sim porque o comando não saiu a tempo, é uma frustração real aqui.

Se a movimentação pende para o “old school”, o arsenal compensa com variedade. Entre espadas curtas e rifles de longo alcance, sub-armas arremessáveis (punhais, bombas), especiais que consomem mana, um ataque carregado e “espíritos” que você equipa para ganhar feitiços e bônus ativos, há espaço para experimentar builds e adaptar os conjuntos ao tipo de área e de chefe. Mateo sobe de nível ao derrotar inimigos, há atributos (vida, mana, munição, ataque, defesa, sorte, crítico), seis slots de equipamentos e ouro para torrar em lojas. E sim, dá para quebrar tochas e paredes atrás de munição e power-ups, como manda a tradição.

A exploração é menos “Symphony of the Night” e mais “Simon’s Quest” do que um olhar apressado suporia. O jogo pede chaves e permissões (cruzar a ponte, achar a roda do moinho, destrancar uma porta), brinca com paredes falsas e rotas alternativas, e cobra um tributo de atenção constante. Inimigos renascem sempre que você sai e volta à mesma tela; o mapa se revela à medida que você avança, e é possível comprar mapas de área por algumas moedas… mas não dá para colocar marcadores. Em 2025, abrir mão de um caderno de notas embutido significa terceirizar a memória do jogador. Quem retoma a campanha depois de dias sente na pele. O famoso “retorno às áreas” (backtracking) marca presença, sobretudo no terço final, quando voltar, voltar e voltar mais uma vez ao mesmo conjunto de salas vira rotina para liberar finais múltiplos atrelados, em boa parte, às sidequests concluídas. Para alguns, é um retorno aconchegante a um design menos guiado, mas pode ser para outros um alongamento artificial que empurra a experiência para a exaustão.

Durante boa parte da campanha, os saltos exigem mais paciência do que precisão; perto do fim, uma sequência de plataforma se eleva a protagonista e antepõe, justamente ali, um desafio grande antes de upgrades decisivos que facilitam buscar os 100%. Não ajuda o fato de que atacar inimigos à meia altura sem aferir com clareza a “força” do pulo é impreciso; e o jogo não oferece redes de proteção modernas — não há assistências, e as estátuas de salvamento, que ao menos curam ao salvar, são espaçadas o suficiente para tornar o recuo até uma delas uma decisão estratégica com custo real. Comprar poções de cura, portanto, não é luxo: é sobrevivência.

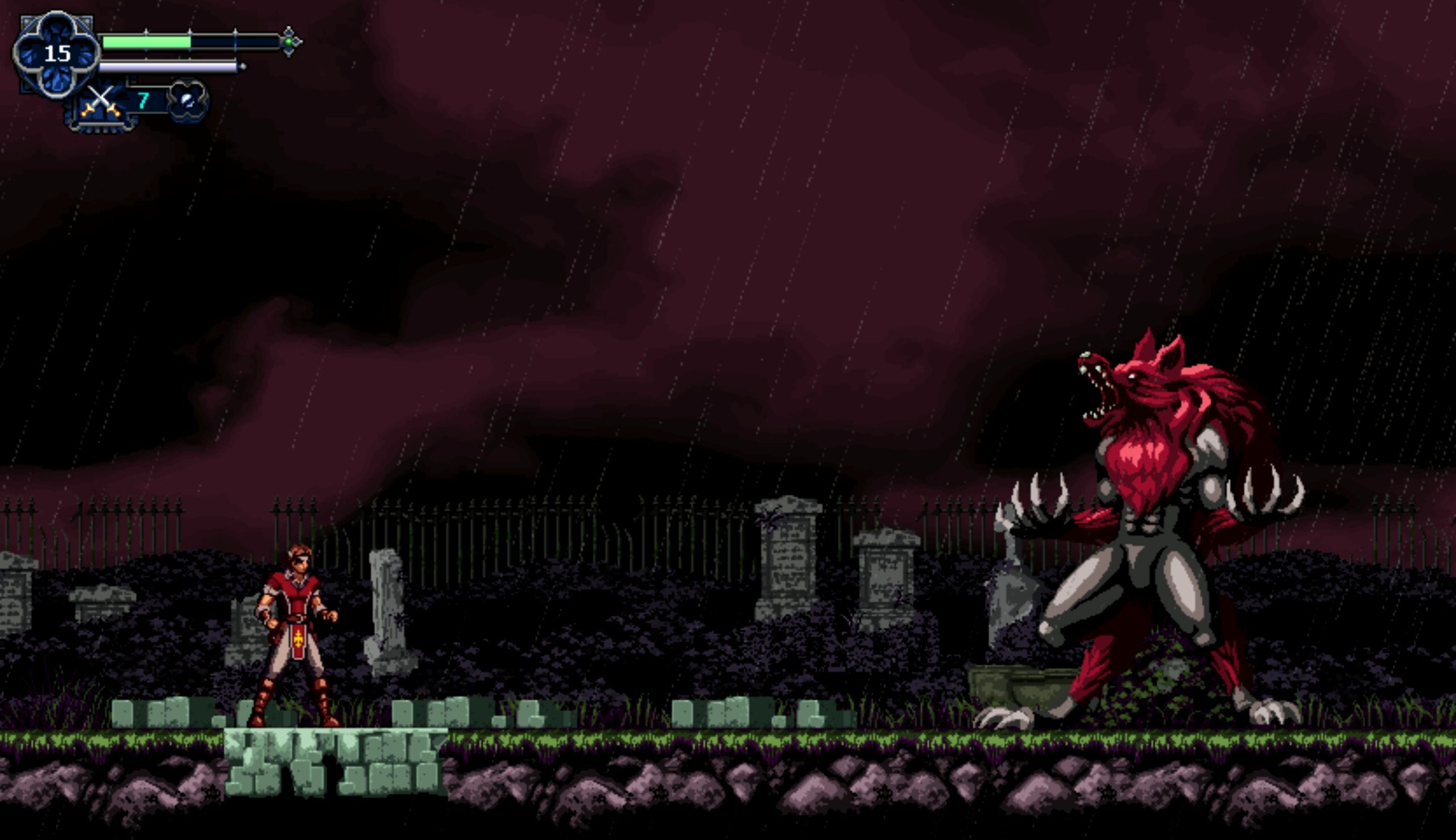

Nos combates, segue a vibe 8/16 bits: padrões a decifrar, janelas de punição claras, e uma crueldade eventual que vem tanto de picos de dificuldade quanto de colocações maldosas. Os chefes possuem visuais fortes, ideias boas, e a exigência de domínio. Há momentos que beiram o enlouquecedor, mas é justamente aí que o jogo entrega o que promete aos que procuram “aquele” tipo de desafio.

Graficamente, Chronicles of the Wolf habita um entre-lugar: sprites e cenários que evocam 16 bits com detalhes e escala que lembram o salto para 32 bits. A trilha é um um clássico “SotN-core” de melodias fortes, guitarras, flertes com prog e jazz. É o tipo de OST para pausar a ação e ficar ouvindo. Já o áudio de vozes tropeça: há dublagens com timbre abafado e volume baixo em relação à música, e a ausência de opções de mixagem deixa o desequilíbrio sem correção possível. O elenco, ironicamente, é de peso para os fãs, pois Robert Belgrade — a voz de Alucard — é o narrador da trama, , o que torna mais visível o descompasso técnico.

Fora da tela de jogo, não existe menu de opções in-game e isso é péssimo. Para reconfigurar controles, é preciso voltar ao menu principal. Além disso, a navegação por D-pad “pula” seleções com facilidade e remapear botões pode virar uma pequena via-crúcis. São detalhes que não arruínam a experiência, mas que destoam da atenção ao resto.

Sobre duração, dá pra cravar 100% em 16 a 20 horas, com variação conforme o quanto o backtracking pesa. Em todos os casos, vale notar: morrer aqui não rende a mão amiga de um “modo fácil” escondido; o jogo concede poucas concessões.

No fim, Chronicles of the Wolf é o Castlevania que muitos queriam rejogar sem que a capa dissesse Castlevania. Um sucessor espiritual da era de ouro que não se envergonha de suas rugosidades, apostando nelas como parte do pacto. Para veteranos que se criaram com Super Metroid e SotN, há um sentimento de casa e para quem chegou ao gênero por Hollow Knight e congêneres, talvez a casa soe velha, com portas que rangem e quartos sem lâmpada. Ainda assim, quando a engrenagem encaixa é difícil não reconhecer a elegância do desenho e a convicção do estúdio. Em um mercado saturado de “homenagens”, a Migami consegue o que muitos tentam, que é fazer tributo sem perder a autoria.