Análise – Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Desde que Hades redefiniu o que se espera de um roguelite, qualquer novo jogo que se aproxime do gênero carrega a comparação inevitável. Towa and the Guardians of the Sacred Tree, desenvolvido pela Brownies e publicado pela Bandai Namco, abraça de frente essa herança. É vendido quase como “o Hades japonês”, com estética de anime, personagens excêntricos e uma narrativa bem elaborada para justificar o gênero. O resultado é de um jogo belo e cheio de boas intenções, que oscila entre ideias originais, momentos cativantes e decisões que sabotam o fluxo que sustenta os melhores roguelites: imediatismo, legibilidade e aquela vontade de jogar “só mais uma run”.

Towa, a semideusa convocada pela própria Árvore Sagrada vila de Shinju, precisa deter Magatsu, um deus que espalha corrupção pelo mundo. Ele é responsável pela aparição dos Magaoris, criaturas místicas corrompidas sob seu comando, que estão causando o caos. Diante dessa ameaça, a semideusa, ao lado dos Oito Guardiões da Vila Shinju, enfrenta esse poder sombrio e luta para libertar sua terra. No entanto, Towa e os Guardiões não imaginavam que, ao enfrentar os Magaori, acabariam presos em um ciclo temporal. Com essa introdução da narrativa, o jogo trabalha com dois “planos”: nas incursões o tempo corre normal, mas na vila os saltos de décadas acontecem a cada chefe derrotado. Com isso, NPCs envelhecem, aprendizes assumem ofícios, personagens morrem e novos surgem.

É um recurso que, em teoria, deveria carregar grande peso emocional, mas que na prática raramente sensibiliza o jogador. Isso acontece não apenas porque os diálogos são longos e pouco expressivos, mas também porque as reações dos personagens diante de perdas e sacrifícios soam frias, quase indiferentes, algo na linha de: “ah, o vilarejo mudou… e minha mãe morreu”. Para piorar, eventos posteriores acabam esvaziando ainda mais o impacto dessas mortes. Até mesmo a protagonista, Towa, parece isenta de responsabilidade, o que enfraquece o drama central.

Em compensação, a vila de Shinju é um dos pontos mais charmosos: aconchegante, visualmente bela e cheia de NPCs que, como mencionado, mudam com o passar das décadas. Quanto a microgestão de recursos, nela há moedas diferentes, minigames, joguinho de pesca, pula corda, restaurantes, talismãs, cartas, upgrades de prédios e, principalmente, o sistema de forja de armas. Mas este último, embora didático em seu detalhe, torna-se bastante burocrático, levando muitos a usar o modo automático.

Fica claro que há boas ideias narrativas, mas a forma como algumas são integradas é um tanto inócua. A verdade é que a vila cresce, os sistemas se acumulam, mas a ligação entre o que acontece no campo de batalha e a vida em Shinju não se concretiza. Ainda assim, há momentos interessantes, onde os guardiões conversam entre si durante as runs, criando vínculos sutis que dão vontade de testar novas duplas só para ver interações diferentes. Esse lado social funciona bem, mas o excesso de diálogos repetidos e a falta de legendas em português minam parte da imersão.

O diferencial de Towa está em obrigar o jogador a montar sempre uma dupla: um Tsurugi (espadas, linha de frente) e um Kagura (magias, suporte). É possível trocar entre eles ou deixar o Kagura agir sozinho. Essa estrutura abre espaço para combinações onde qualquer personagem pode assumir qualquer papel, o que duplica a variedade. Mas nem sempre a execução acompanha a ideia. As armas têm durabilidade, mas o sistema perde sentido porque basta alternar entre elas para que recarreguem instantaneamente, transformando o recurso em um macetão que quebra as intenções. E os combates se reduzem rapidamente a spammar golpes mais eficientes.

No co-op local, o segundo jogador fica restrito ao papel de suporte, o que torna a experiência desigual, mas bem mais interessante do que a não possibilidade de jogar acompanhado. Porém, em runs solo, o parceiro controlado pela IA pode ficar preso, tomar dano sem aviso ou atrapalhar em chefes.

Cada run dura de 30 a 60 minutos, passando por vinte salas com ondas de inimigos, minibosses e um chefe final. Entre arenas, o jogador escolhe recompensas ou buffs, e o hub de Shinju permite evoluir personagens, forjar armas e destravar melhorias permanentes. O tom é menos punitivo do que em roguelikes clássicos, havendo checkpoints e até um modo fácil para quem só quer acompanhar a história. Infelizmente, alguns inimigos se repetem cedo e minibosses voltam em novas cores. Nesse sentido, Towa se posiciona como um roguelite menos punitivo que o comum, fazendo dele uma possível porta de entrada no gênero, mais acolhedora que outros títulos, mas há momentos onde você joga por uns trinta minutos o fino do fino, chega no chefe, toma duas pancadas ridículas e perde toda a run. Não soa justo nesses momentos.

E, ao vencer um chefe, o Kagura (seu suporte da run) é sacrificado e fica indisponível nas próximas tentativas. Em teoria, este seria o grande golpe emocional, mas na prática não é o que acontece, mesmo estabelecendo vínculos com os diálogos (que não são elaborados para criar esse apego). Fora que como as magias/ desbloqueios valem para todos os Kagura, perder um companheiro não muda tanto a execução.

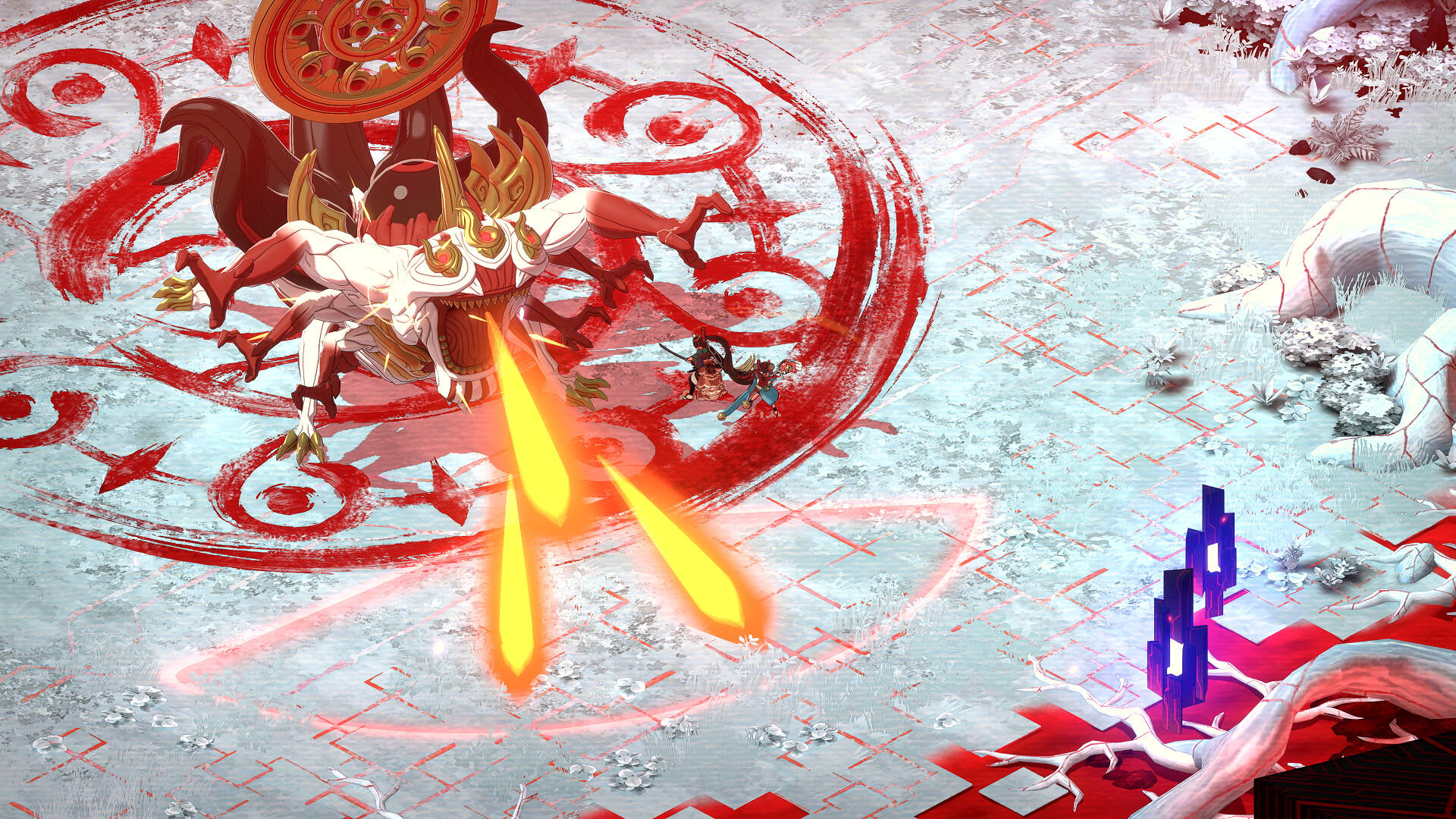

Graficamente, é inegável: Towa é lindo. O design de personagens mistura carisma de JRPG com criaturas fofas. Os cenários são coloridos, desenhados à mão, e os biomas variam bastante. Os detalhes podem atrapalhar a leitura do gameplay, mas como espetáculo visual, o jogo entrega mais do que se esperava de um projeto de orçamento limitado. E a trilha sonora de Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story) é soberba, trazendo peso para os combates e chefões. Mesmo com alguns raros problemas de serrilhados e sombras, o conjunto segura o jogo e compensa.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree tem coração, estilo e uma identidade própria dentro dos roguelites. O sistema de combate em dupla é criativo, a vila evolutiva tem seu charme e a trilha sonora de Sakimoto é fantástica. Mas o excesso de sistemas, os diálogos arrastados e a pouca carga dramática em um jogo que trabalha com elementos sobre a finitude, são pontos baixos da experiência. É um jogo que funciona como porta de entrada para quem busca um roguelite mais acessível e menos punitivo (dependendo da ocasião), e que deve conquistar quem espera o vício de jogar aquela saideira da última run.